近日,我院李洪森教授课题组在研究铁磁性单原子催化剂电子结构对于铝硫电池的催化机理分析和原子协同效应在水系锌碘电池的催化机理分析中取得重要研究进展。相关原创性研究成果以《Ferromagnetic Atomic d-p Orbital Hybridization for Promoting Al-S Batteries》和《Atomic Synergy Catalysis Enables High-Performing Aqueous Zinc−Iodine Batteries》为题分别在在国际顶级学术期刊《Advanced Materials》和《Nano Letters》在线发表。硕士研究生于国斌和刘清山分别为两篇论文的第一作者,李洪森教授为通讯作者,青岛大学为第一通讯单位。

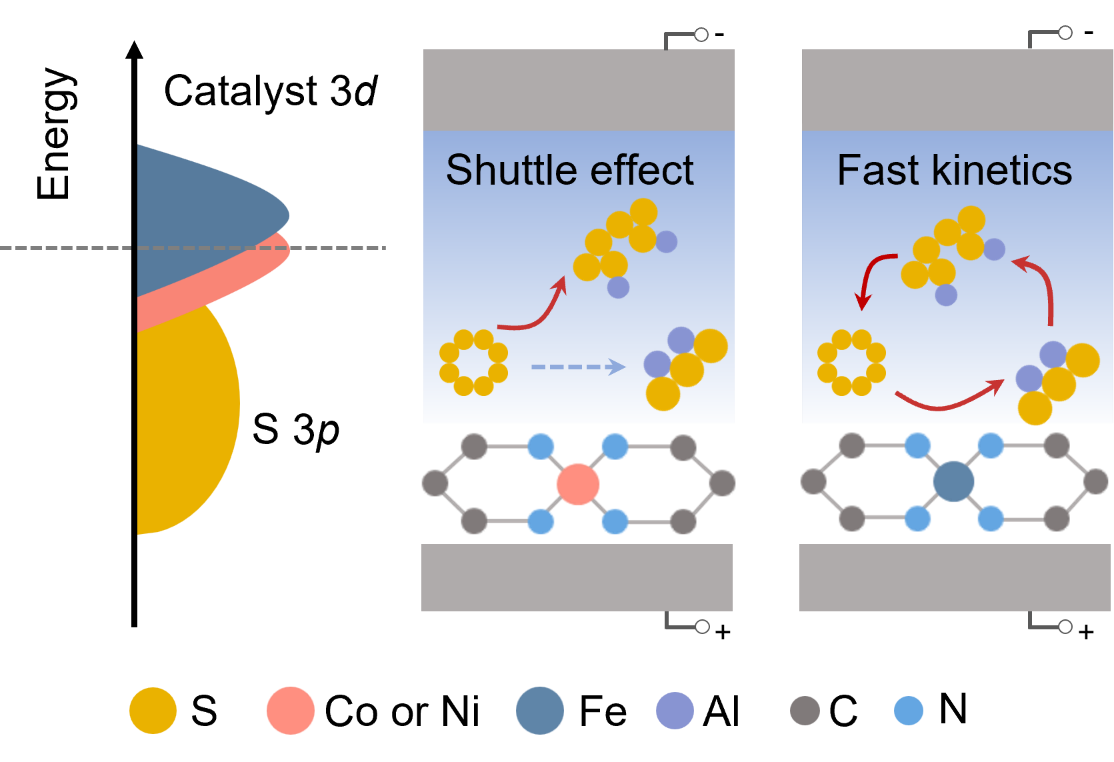

可充电铝硫电池因其独特的多电子氧化还原特性(S8↔Al2S3)与1675 mAh g-1的超高理论容量,近年来受到广泛关注并被视为最具应用前景的储能体系之一。在本工作中,研究人员制备了不同电子结构的铁磁性单原子负载多孔碳材料PC-SAFAs作为铝硫电池的催化,从电子结构角度出发,对不同过渡金属单原子催化剂与多硫化物轨道杂化状态进行分析,验证了催化剂自旋极化的提升对电化学性能有明显的改善。实验表明,当未配对电子数最多的PC-SAFe/S作为铝硫电池正极时,电池表现出了更优异的循环稳定性和倍率性能。对催化机制进行研究,发现该催化剂与多硫化物结合时,轨道杂化程度更强,电子传输更快。通过实验结合理论计算,该文章为设计新型高催化活性电催化剂提供了新的设计思路。

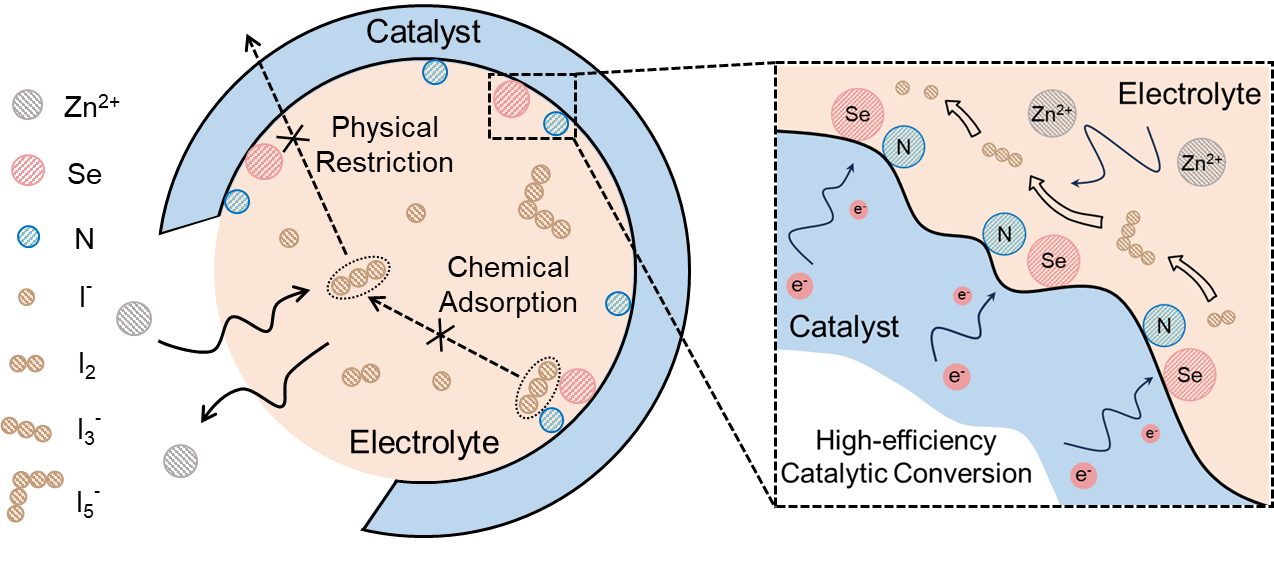

由于锌-碘电池具有理想的能量密度(理论上为272 Wh kg-1)、安全和环境友好性的优势,引起了广大的关注。然而,亲水性多碘化物中间体(I5-和 I3-)在电极上的穿梭,和缓慢的碘转化动力学严重影响了电池的实际性能。本文通过将原子级分散的半金属硒单原子(Se SAs)包埋在ZIF-8衍生的氮掺杂碳中,成功设计了具有双活性位点的高效碘宿主。这种设计触发了碘的快速转化,而且增强了多碘化物的锚定,抑制了I3-穿梭,实现了优异的倍率性能和循环寿命。原位表征和计算结果表明,除了多孔碳骨架的物理约束和增强的化学吸附外,碳上的Se SAs位点和N位点通过调制转化反应能垒实现了快速的 I0/I-偶联转化反应。这项工作为设计下一代水系锌-碘电池的高效I2宿主提供了有价值的见解。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202418784

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c00279